Re: GEOPOLÍTICA

Enviado: Sáb Fev 01, 2014 8:32 pm

Balão de ensaio lançado. Devemos ficar atentos a essa compra de soberania...

[]´s

Por que os Estados Unidos deveriam se fundir com o Canadá

Livro defende que uma fusão entre os dois países é a melhor estratégia para crescer a economia e garantir controle sobre os recursos da região

São Paulo – Alguns anos atrás, uma enquete foi feita com os americanos para saber qual era a maior cantora viva do país e Celine Dión foi a mais votada. Só tem um problema: ela é canadense.

A anedota prova que os dois países são tão integrados que muitas vezes é difícil saber onde fica a fronteira.

"Merger of The Century" ("A Fusão do Século"), um livro da jornalista canadense Diane Francis publicado no final do ano passado, defende que os dois países devem é eliminar a fronteira de uma vez por todas.

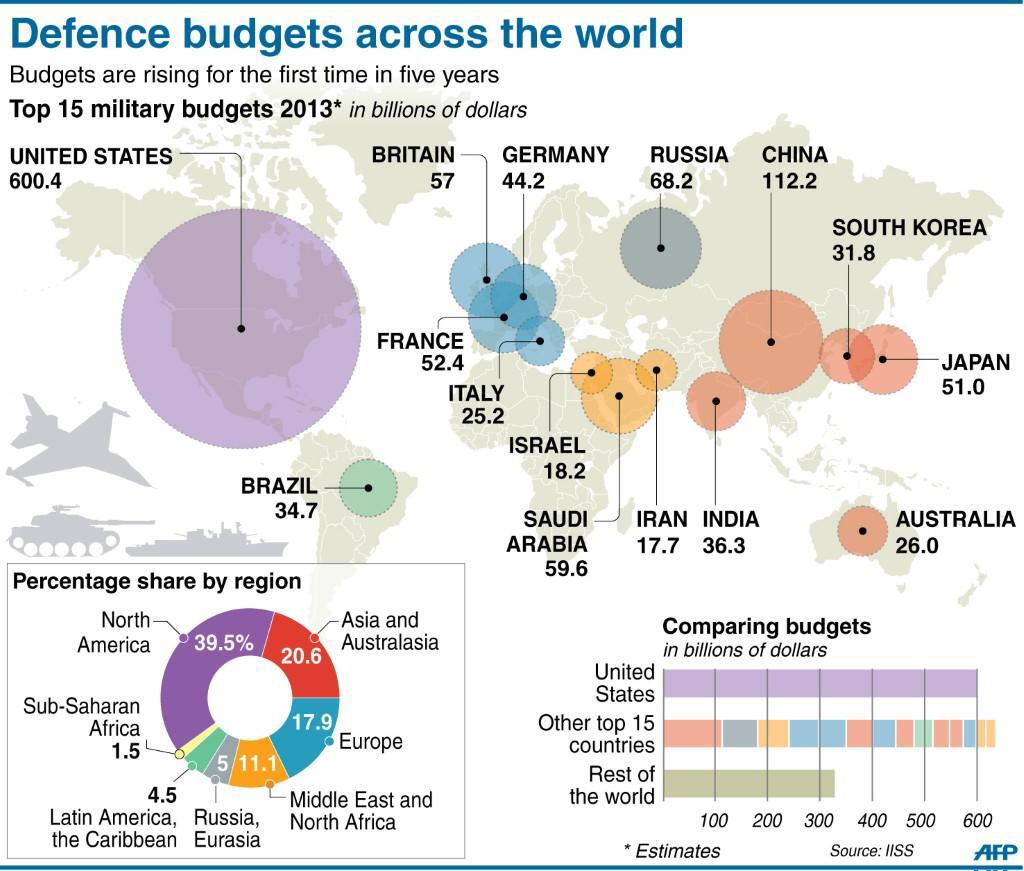

A “fusão do século” daria origem a uma nova nação com mais território que a América do Sul, PIB maior que o do Japão, China, Alemanha e França combinados e mais petróleo e água do que qualquer outro país.

Argumentos

Os EUA tem um aparato militar insuperável e uma forte cultura de risco e empreendedorismo, duas carências do vizinho de cima, que tem por sua vez um setor financeiro bem regulado e um excelente sistema de saúde – justamente dois calcanhares de aquiles dos americanos.

E mais: os canadenses estão sentados sobre uma enorme quantidade de recursos naturais que não são explorados porque o país é como “um fundo gigantesco administrado por burocratas com aversão ao risco e que não geram receitas, só perdas”, segundo Diane.

89% da terra canadense pertence ao governo. Nos Estados Unidos, a taxa é de 40%. Colocar estes recursos em movimento daria ao novo país a independência energética e uma fonte importante de exportações.

A demografia também ajuda: enquanto o Canadá envelhece rapidamente, os EUA permanecem com uma quantidade saudável de jovens.

A fusão também seria um gol estratégico. De acordo com Diane, Rússia e China estão lentamente comprando participações em empresas canadenses e aumentando sua influência sobre os recursos naturais do Ártico - que não é legalmente de ninguém e deve ficar cada vez mais importante.

Em 2012, a China adquiriu uma companhia de petróleo canadense por US$ 15 bilhões, apesar de muita oposição. Foi a maior aquisição internacional já feita pelos chineses.

O novo país teria mais força para se defender destas ofensivas e exercer controle na região.

História

Apesar de ter sido mencionada em privado por primeiros-ministros canadenses em 1919 e depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia da fusão nunca foi formalmente levantada, apesar de ser uma possibilidade concreta: a Constituição americana permite a incorporação de novos territórios com a aprovação do Congresso.

Diane cita como exemplo a reunificação da Alemanha depois da queda do muro de Berlim e desenha um modelo de fusão inspirado no mundo corporativo.

Considerando que o Canadá teria só 10% da população do novo país mas faria uma contribuição desproporcional de território e recursos, ela propõe que cada canadense tenha direito a quase meio milhão de dólares em compensações com a finalização do acordo.

Realidade

Uma pesquisa de 2010 mostrou que 48% dos americanos apoiam uma fusão, contra 20% dos canadenses, que tem 40% de neutros ou indecisos.

A fusão não seria uma boa notícia para o Partido Republicano americano, que teria dificuldade de sobreviver em um eleitorado com a influência canadense, mais simpática a um estado generoso e socialmente liberal.

Riscos existem, mas Diane acredita que “o maior erro de concepção sobre manter o status quo é a crença de que o status quo pode ser mantido”.

Para ela, uma mera unificação de moedas já seria uma mão na roda para o comércio (os americanos compram 75% das exportações canadenses).

“Se eu acredito que uma fusão vai acontecer? Eu honestamente não sei. Mas deveria.”, decreta.

Fonte: Exame

http://www.teckler.com/pt/FelipeRibeiro ... om--271098